Le gouvernement fédéral canadien a donné le feu vert à un premier appareil de détection du cannabis et d’autres drogues à partir d’un échantillon de salive chez les conducteurs durant les contrôles routiers.

La ministre fédérale de la Justice a annoncé, le 27 août, l’approbation du Dräger DrugTest 5000 qui détecte le THC, principal psychotrope du cannabis, la cocaïne et les méthamphétamines.

L’approbation survient malgré certaines préoccupations, rapporte CTV News.

Une étude publiée plus tôt cette année dans le Journal of Analytical Toxicology, rapporte CTV News, examinant l’utilisation de l’appareil en Norvège, « montre que le test n’identifiait pas absolument correctement les conducteurs sous l’influence de drogues en raison d’une proportion assez importante de faux positifs ou faux négatifs comparativement aux concentrations de drogues dans le sang

».

« De plus, on s’interroge sur la pertinence du DrugTest 5000 Dräger pour le climat canadien, la température de fonctionnement de l’appareil se situant entre quatre et 40 degrés Celsius

», toujours selon CTV News.

En vertu du projet de loi C-46, les policiers doivent avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a des drogues dans le système d’un conducteur avant de l’arrêter et de lui faire passer un test. Si la personne échoue le test salivaire sur la route, elle sera arrêtée et soumise à des tests supplémentaires.

L’échec du test salivaire sur la route n’est pas une infraction criminelle, et les résultats ne peuvent être utilisés devant les tribunaux. Un test sanguin est nécessaire pour déterminer l’offense légale.

D’autres appareils semblables seront probablement également approuvés. Le gouvernement du Canada fournit 81 millions $ aux provinces et aux territoires pour l’achat de dispositifs de dépistage approuvés, ainsi que la formation et le renforcement des capacités.

Le cannabis à des fins récréatives deviendra légal au Canada le 17 octobre.

Cannabis au volant : les tests ne seraient pas fiables pour détecter la consommation récente

Pour plus d’informations sur le cannabis au volant, voyez les liens plus bas.

Psychomédia avec sources : Ministère de la Justice Canada, CTV News, La Presse canadienne (Le Devoir).

Tous droits réservés.

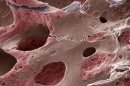

L'agence spatiale américaine met au point une technique nouvelle qui devrait permettre de détecter plus tôt l'ostéoporose, avant que la perte de masse osseuse ne soit trop importante.

L'agence spatiale américaine met au point une technique nouvelle qui devrait permettre de détecter plus tôt l'ostéoporose, avant que la perte de masse osseuse ne soit trop importante.