La méditation de pleine conscience réduit la perception de la douleur en la « séparant du soi », selon une étude publiée en juillet 2022 dans la revue PAIN.

« Depuis des siècles, les gens ont recours à la méditation de pleine conscience pour tenter de soulager leur douleur, mais ce n’est que récemment que les neuroscientifiques ont pu vérifier si et comment cela fonctionne réellement

», souligne le communiqué des chercheurs.

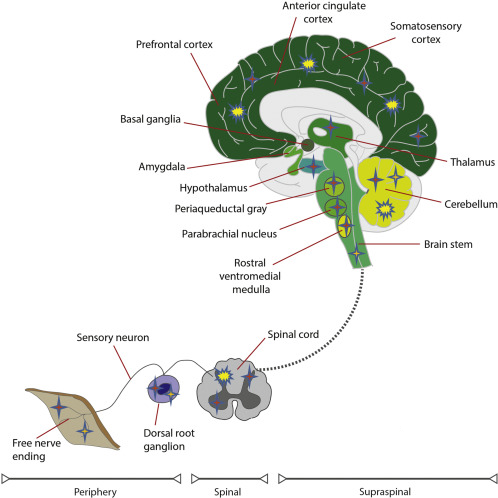

Ils ont montré qu’elle interrompt la communication entre les zones du cerveau impliquées dans la sensation de douleur et celles qui produisent le sentiment du soi.

Dans le mécanisme proposé, les signaux de douleur se déplacent toujours du corps vers le cerveau, mais la personne ne se sent pas autant propriétaire de ces sensations, de sorte que sa douleur et sa souffrance sont réduites.

« L’un des principes centraux de la pleine conscience est celui selon lequel vous n’êtes pas vos expériences. Vous vous entraînez à faire l’expérience des pensées et des sensations sans y attacher votre ego ou votre sens du moi, et cette expérience montre enfin comment cela se joue dans le cerveau pendant l’expérience de la douleur aiguë.

» (Méditation de pleine conscience : 4 exercices pour s’initier)

Zeidan et ses collègues ont mené cette expérience avec 40 participants. Un scan du cerveau a d’abord été réalisé pendant qu’une chaleur douloureuse était appliquée sur leur jambe et qu’ils évaluaient leur niveau de douleur.

Les participants ont ensuite été répartis en deux groupes. Un groupe a suivi quatre séances de 20 minutes de formation à la pleine conscience durant lesquelles ils ont reçu pour instruction de se concentrer sur leur respiration et de réduire le fonctionnement autoréférentiel en reconnaissant d’abord leurs pensées, leurs sensations et leurs émotions, puis en les laissant être sans les juger ni y réagir. Les membres du groupe témoin ont passé leurs quatre séances à écouter un livre audio.

Le dernier jour de l’étude, l’activité cérébrale des deux groupes a de nouveau été mesurée, mais les participants du groupe « pleine conscience » avaient désormais pour consigne de méditer pendant la chaleur douloureuse, tandis que les membres du groupe témoin se reposaient les yeux fermés.

Les participants qui méditaient ont rapporté une réduction de 32 % de l’intensité de la douleur et de 33 % du caractère désagréable de la douleur.

« Nous avons été très heureux de confirmer qu’il n’est pas nécessaire d’être un méditant expert pour ressentir ces effets analgésiques

», a déclaré le chercheur. « C’est une découverte vraiment importante pour les millions de personnes qui recherchent un traitement rapide et non pharmacologique de la douleur.

»

Le soulagement de la douleur induit par la pleine conscience était associé à une synchronisation réduite entre le thalamus (une zone du cerveau qui relaie les informations sensorielles entrantes au reste du cerveau) et des parties du réseau du mode par défaut (un ensemble de zones du cerveau les plus actives lorsqu’une personne est en train de laisser son esprit vagabonder ou de traiter ses propres pensées et sentiments par opposition au monde extérieur).

L’une de ces régions du mode par défaut est le précuneus, une zone impliquée dans les caractéristiques fondamentales de la conscience de soi, et l’une des premières régions à se déconnecter lorsqu’une personne perd conscience. Une autre région est le cortex préfrontal ventromédial, qui comprend plusieurs sous-régions qui travaillent ensemble pour traiter la façon dont vous accordez de l’importance aux expériences. Plus ces zones étaient découplées ou désactivées, plus le participant signalait un soulagement de la douleur.

« Pour de nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques, ce qui affecte le plus leur qualité de vie n’est pas la douleur elle-même, mais la souffrance mentale et la frustration qui l’accompagnent

», souligne Zeidan. « Leur douleur devient une partie de leur identité en tant qu’individu – une chose à laquelle ils ne peuvent échapper – et cela exacerbe leur souffrance.

»

En atténuant l’évaluation autoréférentielle de la douleur, la méditation de pleine conscience pourrait constituer une nouvelle méthode de traitement de la douleur, estime le communiqué des chercheurs. Elle est également gratuite et peut être pratiquée partout. Néanmoins, Zeidan espère que les formations pourront être rendues encore plus accessibles et intégrées aux procédures ambulatoires standard.

« Nous avons le sentiment d’être sur le point de découvrir un nouveau mécanisme non opioïde de traitement de la douleur dans lequel le réseau du mode par défaut joue un rôle essentiel dans la production de l’analgésie. Nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à explorer la neurobiologie de la pleine conscience et son potentiel clinique dans divers troubles.

»

(1) Gabriel Riegner, Valeria Oliva, William Mobley, Grace Posey et Youngkyoo Jung.