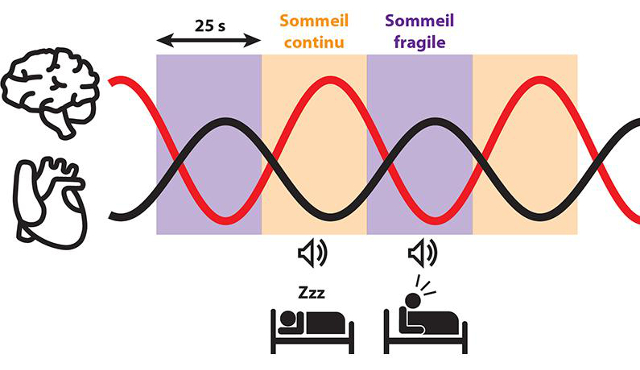

Le sommeil oscille entre deux modes toutes les 25 secondes, selon une étude publiée dans la revue Science Advances.

Afin d’être bénéfique, le sommeil doit être suffisamment long et continu mais il doit aussi garder un certain état d’alerte et le maintien d’une réactivité sensorielle à l’environnement afin que l’organisme endormi puisse faire face à des stimuli externes et à des menaces potentielles, explique Anita Lüthi du Département des neurosciences fondamentales de l’Université de Lausanne.

« A ce jour, il n’est pas encore clair comment le sommeil est capable d’équilibrer les besoins opposés et fondamentaux que sont la récupération et la consolidation de la mémoire (continuité), et le maintien d’une réactivité sensorielle à l’environnement (fragilité).

»

La chercheuse et ses collègues ont mesuré les activités neuronale et cardiaque pendant le sommeil chez la souris et chez l’humain.

« Ils ont mis en évidence un moyen de contrôle du sommeil jusqu’alors inconnu qui permet d’équilibrer les besoins opposés de continuité et fragilité

», rapporte le communiqué de l’université.

« Nous avons découvert que le sommeil passait d’un état à l’autre toutes les 25 secondes environ et que ce laps de temps était déterminé par un rythme spécifique du cerveau qui oscille en harmonie avec le rythme cardiaque

», expliquent Sandro Lecci et Laura Fernandez, coauteurs.

Chez la souris et l’humain, sur 25 secondes, le cerveau et le cœur se préparent ensemble à un éventuel éveil, puis sur 25 secondes, ils s’engagent dans un sommeil bénéfique pour la récupération et la mémoire. Ce qui constitue des cycles de 50 secondes tout au long du sommeil.

« Si vous êtes dans une phase de sommeil continu et que votre chat saute sur votre lit, vous demeurerez imperturbable. En revanche, si le chat atterrit sur votre oreiller quelques secondes plus tard alors que vous êtes passé dans une phase de sommeil fragile, vous allez vous réveiller

».

Ces travaux ouvrent la voie à de nouvelles pistes de traitement, est-il souligné : « Avec nos recherches, nous visons à mieux comprendre les mécanismes neuronaux qui rendent le sommeil fragile et espérons ainsi pouvoir potentiellement offrir de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques aux patients souffrant de troubles du sommeil

».

« Comprendre pourquoi et comment un mauvais sommeil peut avoir un impact négatif sur notre cœur et être à l’origine de maladies cardiovasculaires constitue un autre axe fort de nos recherches à venir

».

Les rythmes cérébral et cardiaque sont en phases opposées, avec un rythme cardiaque qui accélère pendant la période fragile, alors que l’intensité du rythme cérébral augmente pendant la période continue. (DNF – UNIL)

Traitement de l’insomnie : nouvelles recommandations (American College of Physicians)

Pour plus d’informations sur les mécanismes et les fonctions du sommeil, voyez les liens plus bas.

Voyez également :

Psychomédia avec source : Université de Lausanne.

Tous droits réservés.

Actualités (psychologie, santé) | Psychomédia