Un sombre lundi de mars 1827, le compositeur allemand Ludwig van Beethoven s’éteignait après une maladie prolongée. Alité depuis le Noël précédent, il avait été frappé par la jaunisse, ses membres et son abdomen gonflés, chaque souffle devenant un combat.

Alors que ses proches triaient ses affaires personnelles, ils découvrirent un document que Beethoven avait rédigé un quart de siècle plus tôt – un testament enjoignant à ses frères de faire connaître les détails de sa condition au public.

Aujourd’hui, il n’est plus un secret que l’un des plus grands musiciens que le monde ait jamais connus était fonctionnellement sourd dès la mi-quarantaine. C’était une ironie tragique que Beethoven souhaitait que le monde comprenne, non seulement d’un point de vue personnel, mais aussi médical.

Le compositeur survivrait à son médecin de près de deux décennies, mais près de deux siècles après la mort de Beethoven, une équipe de chercheurs entreprit de réaliser son testament de manière qu’il n’aurait jamais imaginée possible : en analysant génétiquement l’ADN dans des échantillons authentifiés de ses cheveux.

« Notre objectif principal était d’éclairer les problèmes de santé de Beethoven, qui incluent notamment une perte auditive progressive, commençant dans la vingtaine et le conduisant à une surdité fonctionnelle d’ici 1818 », expliqua le biochimiste Johannes Krause de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive en Allemagne.

La cause principale de cette perte auditive n’a jamais été déterminée, même pas par son médecin personnel, le Dr Johann Adam Schmidt. Ce qui avait commencé par des acouphènes dans sa vingtaine avait peu à peu cédé la place à une tolérance réduite aux bruits forts, entraînant finalement une perte d’audition dans les fréquences élevées, mettant ainsi fin à sa carrière d’artiste interprète.

Pour un musicien, rien ne pouvait être plus ironique. Dans une lettre adressée à ses frères, Beethoven avoua être « désespérément affligé », allant jusqu’à envisager le suicide.

Ce n’était pas seulement la perte auditive que le compositeur avait dû affronter dans sa vie adulte. Dès l’âge de 22 ans, il aurait souffert de douleurs abdominales sévères et de crises chroniques de diarrhée.

Six ans avant sa mort, les premiers signes de maladie du foie apparurent, une maladie pensée avoir été en partie responsable de son décès à l’âge relativement jeune de 56 ans.

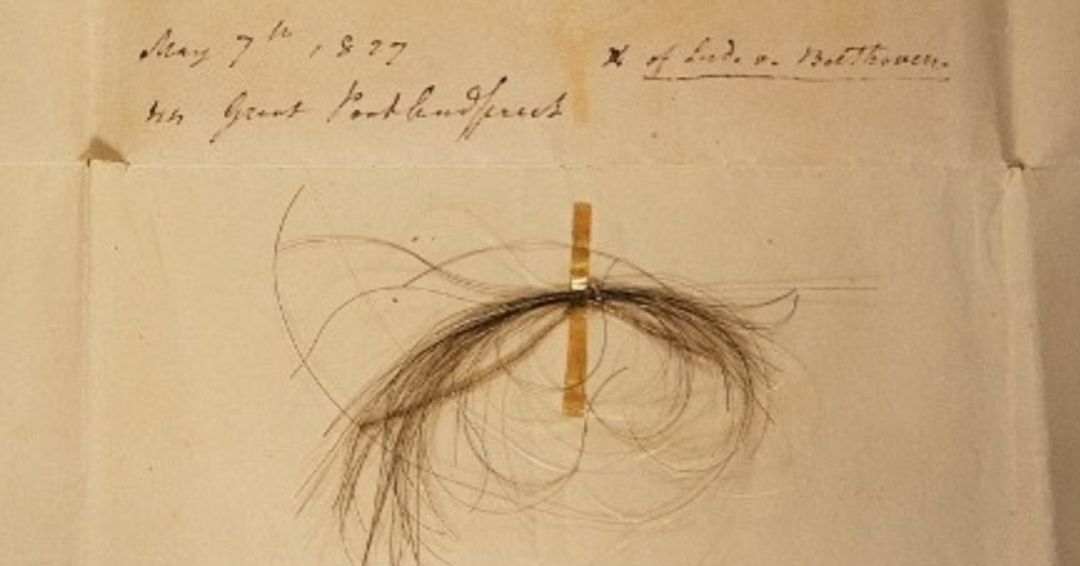

En 2007, une enquête médico-légale sur une mèche de cheveux présumée appartenir à Beethoven suggéra que l’empoisonnement au plomb aurait pu accélérer sa mort, voire être ultimement responsable des symptômes qui l’avaient emporté.

Etant donné la culture de consommation dans des récipients de plomb et les traitements médicaux de l’époque impliquant l’utilisation de plomb, cette conclusion n’était guère surprenante.

Cependant, cette étude récente, publiée en mars de cette année, réfute cette théorie en révélant que les cheveux ne provenaient pas de Beethoven en premier lieu, mais plutôt d’une femme inconnue.

Plus important encore, plusieurs mèches de cheveux confirmées comme étant beaucoup plus susceptibles d’être celles du compositeur indiquent que sa mort était probablement due à une infection par l’hépatite B, exacerbée par sa consommation d’alcool et de nombreux facteurs de risque de maladie du foie.

Quant à ses autres affections ?

« Nous n’avons pas pu trouver de cause définitive à la surdité ou aux problèmes gastro-intestinaux de Beethoven », déclara Krause.

D’une certaine manière, nous sommes confrontés à plus de questions sur la vie et la mort du célèbre compositeur classique. Où a-t-il contracté l’hépatite ? Comment une mèche de cheveux de femme a-t-elle pu passer pour celle de Beethoven pendant des siècles ? Et qu’en était-il de ses douleurs abdominales et de sa perte d’audition ?

Étant donné que l’équipe s’était inspirée du désir de Beethoven de faire comprendre sa perte auditive au monde, c’est un résultat malheureux. Cependant, il y avait encore une surprise enfouie parmi ses gènes.

Des investigations plus poussées comparant le chromosome Y des échantillons de cheveux à ceux de parents modernes descendant de la lignée paternelle de Beethoven indiquent un désaccord. Cela suggère une activité sexuelle extramaritale dans les générations précédant la naissance du compositeur.

« Cette découverte suggère un événement de paternité extra-pair dans sa lignée paternelle entre la conception de Hendrik van Beethoven à Kampenhout, en Belgique, vers 1572, et la conception de Ludwig van Beethoven sept générations plus tard en 1770, à Bonn, en Allemagne », déclara Tristan Begg, un anthropologue biologique désormais à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni.

Tout cela était peut-être plus que ce que le jeune Beethoven avait espéré, compte tenu de la demande fatidique qu’il avait mise par écrit. Jamais il n’aurait imaginé les secrets qui étaient préservés lorsque ses amis et ses associés coupaient les cheveux de son corps après cette sombre nuit de lundi en 1827.

Cette recherche a été publiée dans Current Biology.