Chaque année, plus de 50 000 personnes reçoivent une chirugie de l’obésité en France. « Parmi les techniques chirurgicales, les plus utilisées sont la sleeve (32 000 par an) et les bypass (13 000)

», indique la Haute autorité française de santé (HAS).

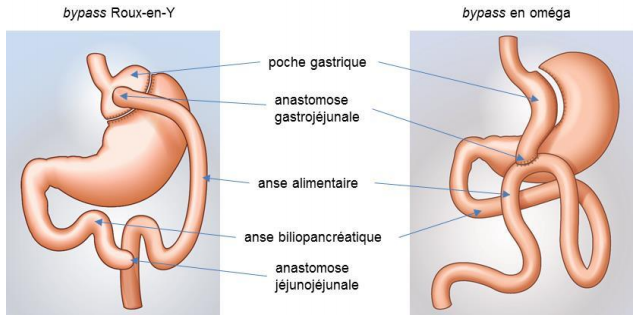

« Les bypass consistent en une réduction de la taille de l’estomac associée à un court-circuitage d’une partie de l’intestin grêle.

»

La HAS a évalué la technique de bypass gastrique en oméga (ou court-circuit gastrojéjunal avec anse en oméga) (BPGO).

Il existe une autre technique de court-circuit gastrojéjunal, plus ancienne, appelée bypass gastrique de Roux-en-Y (BPGY).

Le BPGY a déjà été évalué et intégré dans les recommandations de la HAS de 2009. Il est remboursé par l’Assurance maladie depuis mars 2005.

Source : HAS

Le BPGY se caractérise par un montage chirurgical comportant deux anastomoses (connexions) contre une seule pour le BPGO.

«

La pratique du BPGO s’est diffusée ces dernières années, en France, sans évaluation préalable, et sans qu’un suivi spécifique de cette technique ne soit possible. Le recours à cette technique fait débat chez les chirurgiens bariatriques.»

L’évaluation avait pour objectif de définir si la technique BPGO peut remplacer le BPGY et de déterminer la pertinence du remboursement par l’Assurance maladie dans l’indication revendiquée.

Elle a porté sur l’efficacité et de la sécurité du BPGO chez les adultes présentant une obésité massive (indice de masse corporelle [IMC] plus grand que 40) ou sévère (IMC plus grand que 35) associée à une comorbidité, comparativement au BPGY. (CALCUL rapide de votre IMC et votre poids idéal)

Le rapport relève notamment des complications graves spécifiques du BPGO, parmi lesquelles des carences sévères en vitamines et minéraux ainsi que des reflux biliaires.

Conclusions de la HAS :

«

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement des signaux préoccupants de sécurité, la HAS considère que le bypass gastrique en oméga (BPGO) réalisé avec une anse biliopancréatique (BP) à 200 cm (ou plus longue) ne constitue pas, dans le traitement chirurgical de l’obésité massive et sévère (avec comorbidité), une technique validée ; elle n’est donc pas une alternative au bypass gastrique de Roux-en-Y (BPGY).Concernant le BPGO réalisé avec une anse BP à 150 cm, trop peu de données sont actuellement disponibles – en particulier pas de données comparatives par rapport au BPGY et uniquement des “avis d’experts” – pour pouvoir conclure quant à son efficacité et sa sécurité. Le BPGO avec une anse BP à 150 cm relève donc à ce jour du champ de la recherche clinique et devrait bénéficier de la réalisation d’études contrôlées randomisées multicentriques permettant d’évaluer son efficacité et sa sécurité. »

« La HAS préconise de ne plus y avoir recours lorsque l’anse fait 200 cm ou plus¹ et est défavorable à son remboursement dans le traitement chirurgical de l’obésité en raison de données insuffisantes pour établir son efficacité et de l’existence de potentielles complications graves associées.

»

Concernant les patients déjà opérés par BPGO, « ils doivent bénéficier du même suivi que les patients opérés par BPGY (suivi à vie conformément aux recommandations de la HAS de 2009) avec une vigilance particulière à la détection des complications nutritionnelles (dénutrition protéino-énergétique, carence en micronutriment) et du cancer du bas œsophage avec un examen de fibroscopie à cinq ans après l’intervention

».

Plus de détails, notamment sur les risques de complications spécifiques à la BPGO dans le rapport de la HAS : Traitement chirurgical de l’obésité sévère et massive par court-circuit (bypass) gastrojéjunal avec anse en oméga.

« La HAS a programmé d’autres travaux pour évaluer la pertinence, l’efficacité et la sécurité des techniques de chirurgie bariatrique autres que les quatre aujourd’hui recommandées (l’anneau gastrique, la sleeve, le bypass en Y et la dérivation bilio-pancréatique). Elle va ainsi réaliser un état des lieux des techniques de chirurgie bariatrique actuellement en développement. L’enjeu est de les évaluer avant qu’elles ne se diffusent dans la pratique courante.

»

Pour plus d’informations sur les chirurgies de l’obésité (chirurgies bariatriques), voyez les liens plus bas.

Psychomédia avec sources : HAS, HAS.

Tous droits réservés